7月30日,关于“成都地铁防走光设计”的话题登上了微博热搜,引发了公众的广泛关注和讨论。

起因是有不少网友反馈,在成都地铁的某些站点,连接步梯和扶梯之间的玻璃被更换成了非透明的磨砂材质。这一细节的改变,尤其是在夏季,容易引发关于隐私保护和公共空间设计的讨论。

然而,经由媒体记者实地采访了解,成都地铁方面表示,磨砂玻璃的设计并非在所有站点都普遍应用,仅是部分站点进行了此项改造。

成都地铁官方对此进行了回应,解释称:“此前收到了部分乘客的反馈意见,因此对部分站点扶梯和步梯之间的栏杆玻璃进行了磨砂处理,目的是为了防止乘客在步梯上行走时出现走光情况。未来会综合考虑,并研究将此设计推广到其他站点。”

对于地铁方面这一充满人性化关怀的举动,网络上的舆论出现了明显的分化,支持和质疑的声音并存。

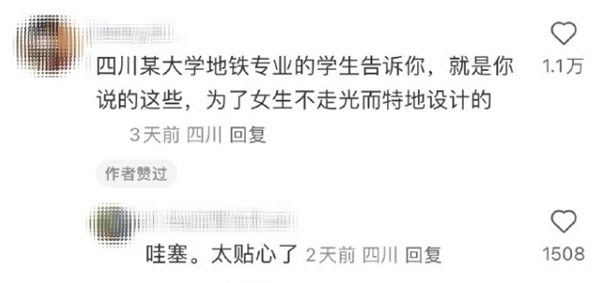

一部分网友认为此举非常贴心和周到,尤其考虑到夏季女性穿着裙装时可能会遇到的尴尬,提前进行隐私保护的设计体现了社会责任感和对乘客的关怀。

另一种观点则认为,这种设计有“多此一举”之嫌。持此观点的网友提出,地铁作为公共交通设施,首要任务是保证基本的运行安全和公共秩序。他们认为,与其花费精力在“防走光”这种并非普遍存在的,且存在争议的点上,不如优先保障监控设备的正常运行,以应对潜在的治安问题,这似乎更为实用和必要。此外,也有人认为,真正的“君子”不会窥探隐私,而对于意图不轨的人,“防君子不防小人”,这样的设计效果有限,且可能过度干预了公共空间的视觉透明度。

客观分析: 此次“成都地铁防走光设计”事件,折射出当前社会在公共空间设计中,对于隐私保护与实用性、以及对不同性别群体需求的考量。一方面,地铁作为高密度人流汇集的场所,对人性化的细节设计,如隐私保护,可以提升乘客的出行体验;另一方面,将资源投入到更具普适性和安全保障性的设施上,也是城市管理者需要权衡的重点。如何在满足特定群体需求的同时,兼顾整体的公共利益和资源配置效率,是这类城市公共设施设计中值得深入探讨的议题。